RE2020 : pas d’ajustements sur l’ambition, plaident les prescripteurs bas-carbone

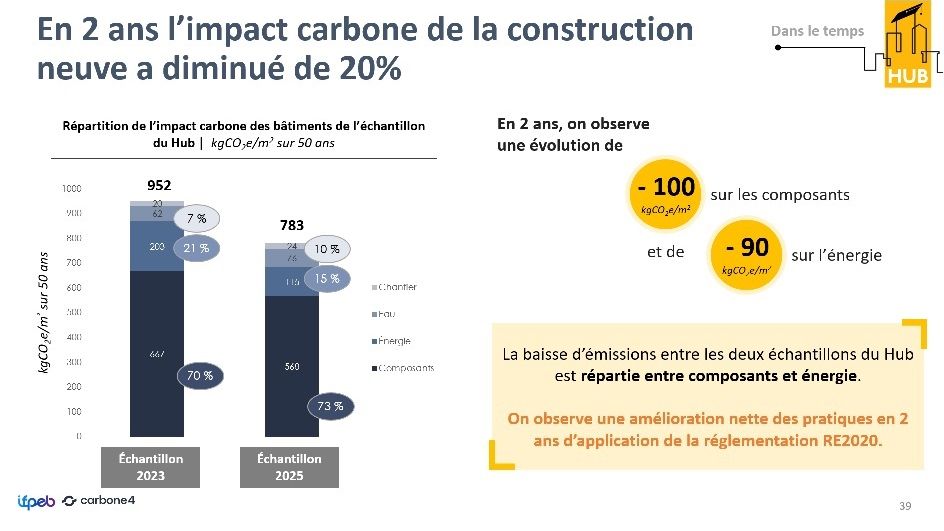

La RE2020 est une réussite et "il ne faut pas ralentir l’effort", insiste Laurent Morel, président de l’Institut français pour la performance du bâtiment (Ifpeb) et du Hub des prescripteurs bas-carbone, plateforme collaborative portée par l’Ifpeb et le cabinet de conseil Carbone 4, à l'occasion d'un webinaire sur la réglementation environnementale. Depuis sa mise en application il y a deux ans, le hub a constaté une baisse d’environ 20 % de l’empreinte carbone moyenne dans la construction, avec le tiers des bâtiments passant déjà les seuils 2028, voire 2031.

Un signe que ces derniers seraient donc atteignables.

"Tous les corps d’état peuvent agir pour limiter l’impact carbone, y compris sur les lots techniques, et ces efforts sont réalisables", analyse Marine Vesson, responsable de la division environnement au CSTB.

On apprend notamment que les composants représentent les trois quarts de l’impact carbone des bâtiments, contre 15 % pour l’énergie et 10 % pour la consommation d’eau. Sur les émissions de CO2 causées par les composants, les lots techniques représentent 31 % de l’impact carbone, le second œuvre 34 % et le gros œuvre 33 %. Les lots les plus émissifs sont la superstructure, le CVC, les façades, les revêtements intérieurs et les infrastructures.

Des acteurs estiment que la France fait office de modèle européen en matière de réglementation environnementale. © Capture d'écran webinaire Hub des prescripteurs bas-carbone

Quels leviers pour décarboner ?

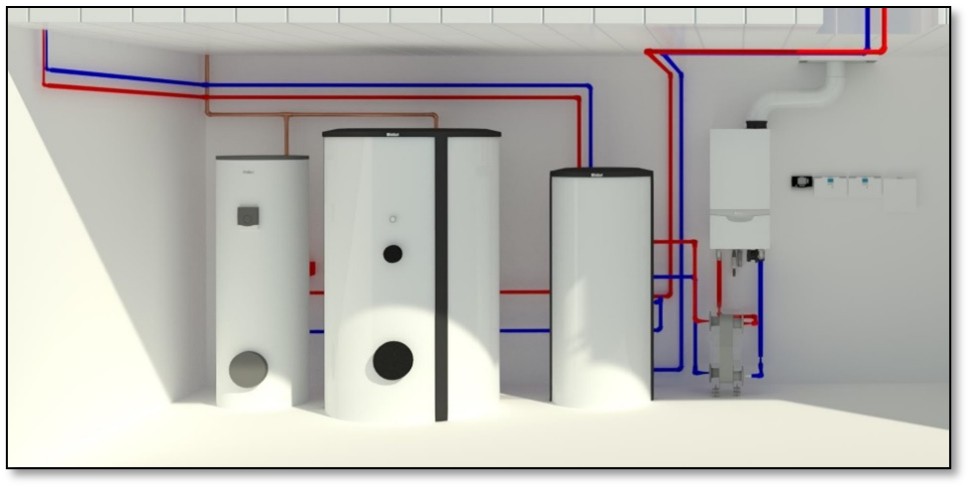

Premier levier de la décarbonation, celui de la matière : pour cela, le réemploi a encore besoin d’être développé et mieux exploité. Deuxième levier, la sortie des énergies fossiles, déjà un succès grâce à la réglementation. "Il peut rester quelques solutions hybrides, mais globalement, on est sur des solutions énergétiques bas-carbone. Un point très intéressant, c’est le progrès des réseaux de chaleur urbain", souligne Paco Vadrillo, chef de projet à Carbone 4.

Troisième levier, le stockage du carbone, qui n’est pas encore une réalité, les projets enregistrés ayant majoritairement favorisé l’utilisation de béton bas-carbone. Une optimisation de l’architecture (bâtiments plus compacts, taux de vitrages optimisés…) permettrait en outre de réaliser des économies sur les coûts de construction et sur son empreinte carbone.

Bien que l’Ifpeb ne remette pas en cause toutes les mesures du rapport Rivaton, son directeur général, Christophe Rodriguez, a cependant alerté sur le potentiel impact de deux mesures. © Capture d'écran webinaire Hub des prescripteurs bas-carbone

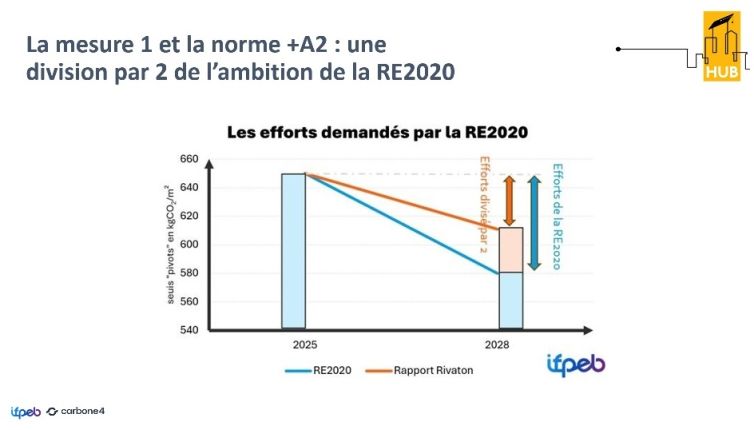

Le rapport Rivaton, une réduction considérable des efforts ?

"Cette marge de manœuvre de 5 %, si on l'applique sur tous les produits, augmenterait considérablement l’empreinte carbone", affirme-t-il, suggérant plutôt une substitution pour un produit équivalent au sens strict. En ce sens, l’Ifpeb a fait parvenir début septembre au Gouvernement les résultats de sa concertation sur le rapport Rivaton.

Pour que la RE2020 évolue dans le bon sens, l'institut recommande de prendre en compte l’évolution du climat avec un indicateur DH2050 fondé sur un fichier météo "Canicules extrêmes Tracc 2,7 °C" ainsi que les effets de surchauffe urbaine, sur la base d'une modulation des seuils DH en fonction de la présence ou non d’un îlot de chaleur.

Il préconise également de durcir l’exigence des seuils, jugés actuellement trop peu ambitieux en-dehors du pourtour méditerranéen, en basculant à un DHmax de 600.

Lire aussi

-

Dans le tertiaire, la RE2020 a déjà ouvert un boulevard aux solutions thermodynamiques

-

RE2020 : quelles sont les solutions gagnantes en logement collectif ?

-

RE2020 : quelles sont les principales solutions de chauffage et de production d’ECS en maison individuelle ?

-

Exigences environnementales, tertiaire : ce qui change dans la RE2020 dès 2025

Sélection produits

Contenus qui devraient vous plaire

- ACTUAL MAYENNE

Plombier chauffagiste (H/F)

- AS Emploi La Rochelle