Malgré ses atouts, la géothermie de surface toujours en mal de reconnaissance

L’AFPG – Association française des professionnels de la géothermie – a tenu son 7e CT-SAGE, sa journée technique annuelle, à Paris le 4 novembre 2025. Il ressort des discussions que la géothermie de faible profondeur demeure trop mal connue et ne progresse pas assez vite pour contribuer significativement à la décarbonation du chauffage, du rafraîchissement et de la production d’eau chaude sanitaire en France. L'occasion d'administrer une dose de rappel sur cette énergie.

Les deux types présentent deux caractéristiques communes : moins de 200 m de profondeur de forage et une puissance thermique maximale prélevée inférieure ou égale à 500 kW. Pour fixer les idées, cette puissance de 500 kW prélevée suffit pour chauffer 50 logements construits avant 1980 et un peu plus de 100 logements RT2012 ou RE2020.

Une fois la déclaration effectuée, le site délivre un récépissé de dépôt qui vaut accomplissement de diverses procédures, notamment celle prévue par l’article L.411-1 du Code minier : "Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, doit déposer une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente".

La GMI sur boucle fermée est utilisable partout en France, sauf dans le cas où le sol présente d’importantes cavités. La GMI sur boucle ouverte requiert une nappe phréatique.

Pour la GMI, le BRGM a divisé notre pays en trois zones, qui toutes requièrent l’intervention d’une entreprise RGE forage :

- la zone verte, sans risque particulier, se contente de l’intervention d’un foreur qualifié,

- la zone orange demande d’abord l’intervention d’un expert GMI, puis d’un foreur qualifié. Le guide de l'auditeur intervenant dans le domaine de la certification des prestations de forage en matière de géothermie de minime importance est en cours de modification. Une consultation s’est terminée le 24 octobre 2025. Le guide modifié devrait paraître avant la fin de l’année,

- la zone rouge fait passer la GMI du statut de simple déclaration préalable au travaux, à celui beaucoup plus contraignant de l’autorisation préalable.

Six types de capteurs géothermiques

Il existe, rappelle l’AFPG, six types de captages géothermiques. Le premier, déjà évoqué plus haut, est la boucle ouverte avec puisage et rejet en nappe. Les cinq autres sont différentes boucles fermées.

Les corbeilles à échangeurs compacts constituent le troisième type d’échangeurs et se présentent sous forme de ressorts cylindriques ou coniques. Implantées entre 1 et 10 mètres de profondeur, elles constituent un intermédiaire intéressant entre les capteurs horizontaux et les capteurs verticaux, car elles ne nécessitent pas de forage et sont installées à des profondeurs où le sol est relativement stable en température au cours des saisons.

Le diamètre d'une corbeille est compris entre 30 cm et 1,5 m pour une hauteur entre 2 et 3 mètres. Ce système permet de mobiliser une puissance extractible de 500 à 1.000 W suivant le type de corbeilles et le sol rencontré. Ces corbeilles, comme les échangeurs horizontaux ne relèvent pas du Code minier, ni de la GMI.

Le français Caleosol propose des "murs géothermiques", 30 % plus puissants que les corbeilles. Il s’agit d’un échangeur géothermique de "faible profondeur" qui s'installe dans le sol, dans une tranchée creusée par une mini-pelle. Dans un domaine privé, vu que le mur est installé à moins de 10 mètres de profondeur, pas besoin de permis de construire, ni de demande préalable d’autorisation de travaux.

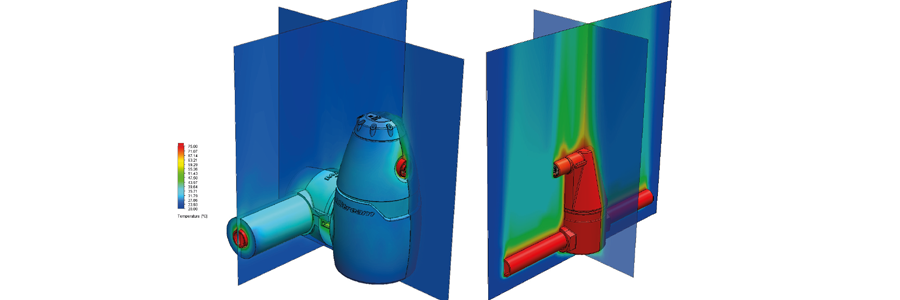

Chaque sonde est composée le plus souvent d’un tube en U (ou double U) en polyéthylène haute densité (PEHD). Les tubes sont scellés dans le sol par une cimentation spécifique pour optimiser les échanges thermiques entre le fluide caloporteur et le sous-sol. L’ensemble forage-tube-ciment est appelé sonde géothermique verticale. On parle de champ de sondes géothermiques lorsqu’un nombre élevé de sondes est mis en place.

Laure Meljac, responsable régional des affaires internationales de Nibe, a rappelé au début de la journée que les Pac géothermiques sont de deux sortes : eau/eau, testées avec une température d’eau à 10° C, et eau glycolée/eau, testées avec une température d’eau à 0 °C et un départ dans le sol à -3 °C. © Pascal Poggi pour XPair

Le règlement européen est en cours de modification et devrait, sans doute l’an prochain, demander à ce que les Pac soient capables de suivre leur propre fonctionnement, d’archiver les données et de transférer à l’interlocuteur désigné toutes les anomalies. De plus, leurs étiquettes énergétiques devraient évoluer vers une classification de A à G avec la disparition des A+, A++ et A+++ actuelles.

Comme les Pac air/eau sont testées à des conditions relativement plus favorables, les résultats montrent, par exemple, un Scop (Cop saisonnier), pour un départ d’eau de chauffage à 55 °C, de 3,7 pour les Pac géothermique eau glycolée/eau et de 3,5 pour les Pac air/eau. Une différence de 5 à 6 % seulement, qui, selon Laure Meljac, ne reflète pas la réalité des systèmes installés.

Comme les Pac Nibe sont très souvent connectées, Laure Meljac a suivi 1.013 unités du constructeur installées de 5 à 200 kW au cours de la période 2017-2019. Elle montre qu’en climat moyen, la température d’arrivée d’eau à la Pac est au minimum de 5 °C et non de 0 °C. Si les 5 °C de température de retour d’eau à la Pac devenaient la température de certification, le Scop passerait de de 4,55 à 5,15, soit un gain de puissance de 9 à 15 % et un gain de Scop de 13 à 20 %.

Un projet de texte européen entérinant ces nouvelles valeurs devait paraître en octobre 2025 , mais elle n’a rien vu venir. Elle estime que les textes intégrant ces nouvelles exigences pourraient, en croisant les doigts, être publiés en juin 2026 pour une utilisation obligatoire à compter de janvier 2028. Si ces valeurs devenaient la réalité, la différence de performance entre les Pac géothermiques et les Pac aérothermiques serait nettement plus importante. Il ne reste plus qu’à patienter.

Lire aussi

-

Le R290 s'impose dans toutes les Pac, sauf en géothermie où le R454C apparaît

-

Hybridation : comment ce système mêlant ENR, géothermie et pilotage espère décarboner le résidentiel

-

CEE : du nouveau dans les fiches relatives aux pompes à chaleur géothermiques

-

Orléans creuse la voie de la transition énergétique grâce à la géothermie

Sélection produits

Contenus qui devraient vous plaire

- ANTHROPY THERMO CONSEILS

Ingénieur Conception Junior CVC BET 92 F/H

- Actual Paris Bâtiment 256