BET, promoteurs, majors : le passif convainc de plus en plus

Quel est l’état des lieux du passif ? L’affluence au dernier salon Passibat, qui s'est tenu fin mars 2025 à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), n’est pas représentative de l’enthousiasme pour les constructions passives. Après plus de trente ans d’existence, le standard allemand Passiv Haus semble faire de plus en plus d’émules. C’est le constat dressé par l’association La Maison du Passif, qui a présenté quelques résultats chiffrés collectés depuis dix ans.

À cette date, bien qu’il soit déjà largement connu depuis une vingtaine d'années, le label Passiv Haus n’était encore qu’en phase de présentation. Le décollage a réellement eu lieu à partir de 2015. En France, le premier certificat a été attribué à une maison en 2007 ; et au premier bâtiment tertiaire public en 2019.

Désormais, Passiv Haus est adopté par trois types de bâtiments. Les maisons individuelles constituent le segment le moins porteur en France, et les réalisations neuves ou en rénovation cumulaient en 2022 un peu plus de 35.000 m². Les constructeurs de logements collectifs semblent avoir plus franchement adopté ce principe : le cumul atteignait 100.000 m² en 2022. En revanche, le tertiaire se place sur le haut du panier : pratiquement 170.000 m² en 2022.

La Maison du Passif prend cependant bien soin de souligner que cet engouement tient essentiellement aux chantiers de bâtiments publics : les cités administratives, les musées, les locaux d’enseignement, voire les équipements complexes comme les locaux sportifs (gymnases, piscines…) ou les centres techniques (locaux de tri des déchets, centres de secours…). L’association cite aussi des établissements pour personnes âgées, des hôpitaux et des crématoriums.

En premier lieu, les règles de la commande publique demandent de rassembler de nombreuses compétences, ce qui, en matière de construction, susciterait une concurrence profitable au passif. Par ailleurs, le développement des marchés globaux de performance vont dans le même sens.

Enfin, les réglementations sont déjà nombreuses – la réglementation environnementale 2020 pour le neuf, le décret tertiaire et la réglementation thermique dans l’existant pour la rénovation – et elles se conjugueraient avec les politiques de transition environnementale qui invitent à anticiper. Les sujets de la maîtrise des charges applicables aux locataires ainsi que de l’empreinte carbone des constructions ou de confort des usagers face au dérèglement climatique, sont aussi dans tous les discours.

Si le label Passiv Haus porte bel et bien le statut de démarche volontaire, il concentre les arguments de performance qui permettent aux maîtres d’ouvrage de se projeter à longue échéance. Ajoutons à cela que les formations données dans ce sens aux agents des collectivités locales et les prescriptions de leurs bureaux d’études ou assistants à maîtrise d’ouvrage, orientent dans le même sens.

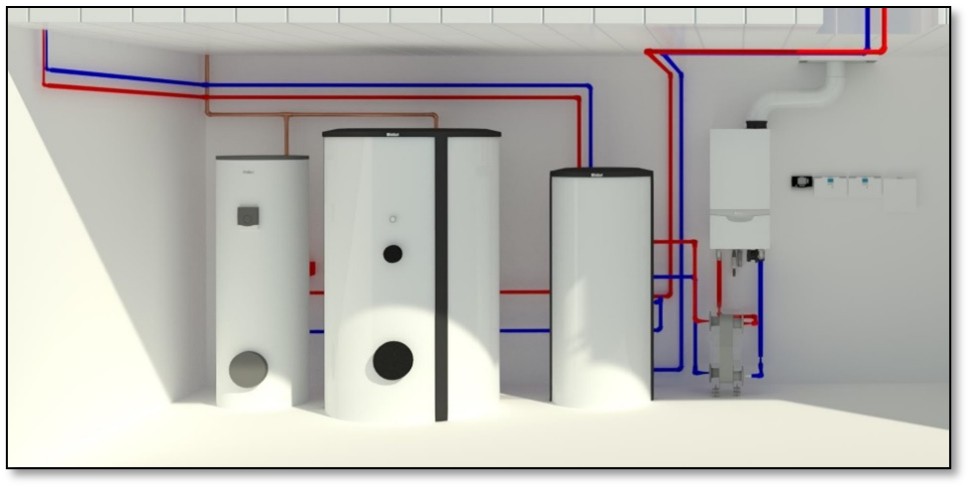

Ainsi, en 2015, l’institut de recherche à l’origine du label crée les labels EnerPHit et EnerPHit+, destinés à moduler les options d’interventions en rénovation. Les actions portent principalement sur l’enveloppe, les menuiseries extérieures, les systèmes thermiques (chauffage par réseau urbain, centrales de traitement d’air…) et énergétiques (intégration du photovoltaïque).

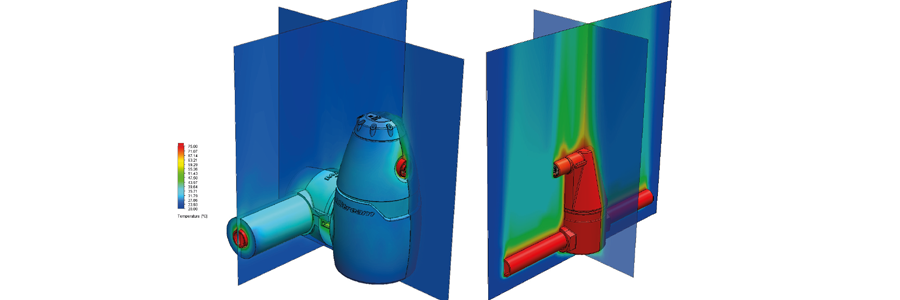

Notamment, l’addition des solutions techniques disponibles pour atteindre des résistances thermiques élevées (R de 9 à 11 m².K/W) en rénovation, traitement de tous les cas de ponts thermiques (menuiserie, refend sur cave, acrotères, fixations de bardage…), traitement de l’étanchéité à l’air par application d’enduit intérieur, exploitation de tous types de protections solaires (brise-soleil, enduction blanche en toiture, toiture végétalisée…), installation de ventilation mécanique double flux à débit variable, double flux dit "débrayable", ventilation naturelle motorisée…

Lors d’une conférence, Arnaud Challansonnex et Hervé Illy, du CSTB (Centre scientifique et technique du bâtiment), et Myriam Humbert, du Cerema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement), ont présenté la méthode Sereine mise au point dans le cadre du programme Profeel 2 d’amélioration des processus de la filière bâtiment.

Il se conclut par une batterie de tests en fin de chantier. Soit quelque deux à trois jours d’analyses avant travaux, puis autant après travaux afin d’établir les nouvelles caractéristiques de la construction, Ubat et étanchéité à l’air essentiellement. Ces procédures sont adaptées au passif.

Les orateurs précisent que sur les premiers suivis de chantiers (74 analyses complètes, majoritairement des rénovations), les rénovations peuvent dans certains cas atteindre les niveaux du neuf, et les constructions neuves présentent moins de dérives que dans des études précédemment menées. L’objectif est maintenant de sortir de la recherche pour développer des labels et certifications. Par ailleurs, l’initiative semble parfaitement en phase avec la politique de rénovation menée depuis de très nombreuses années.